電源を入れたときにPCから「ピッ」「ピッピッ」などのビープ音が鳴り、画面が映らず起動しなくて困っていませんか?

PCのビープ音は、単なる警告音ではなく、メモリ・グラフィックボード・CPU・マザーボード・ストレージなどのハードウェア異常を知らせる合図です。

本記事では、PCのビープ音が鳴る主な原因と、ビープ音の回数やパターンでわかるエラーの意味、そして自分で試せる対処法をわかりやすく解説しますが、次のどれか一つでも当てはまる方は、一度専門家に相談することをおすすめします。

- 大切なデータを失いたくないと感じている

- 自分だけの判断で進めるのが不安に感じる

- どこから手をつければよいか迷っている

- 安全に進めたい、確実に状況を知りたい

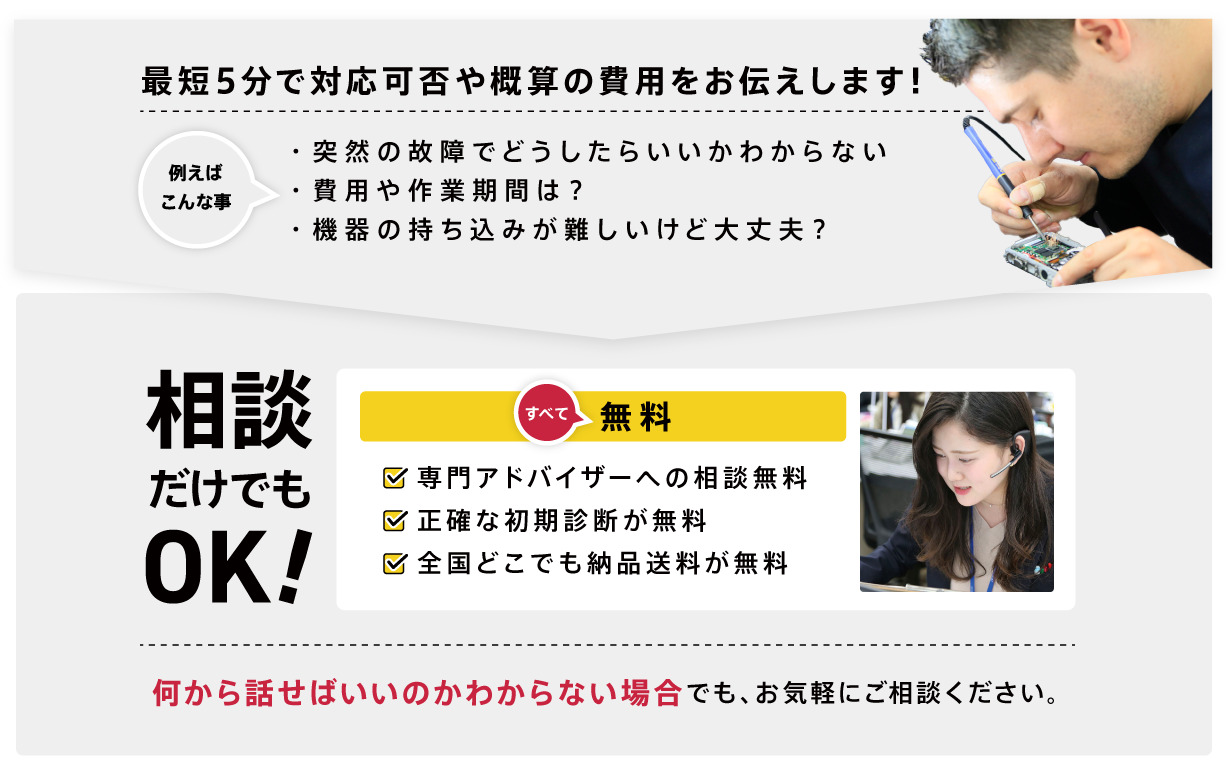

当社では、24時間365日、初期診断とご相談を無料で承っています。不安を感じた時点でお気軽にご連絡ください。

目次

ビープ音の種類ごとに考えられるパソコンの状態

こうした異音やビープ音が続くときは、無理な操作を避けて専門業者へ相談することが重要です。正確な診断を受けることで、データを守れる可能性を大きく高められます。

当社では初期診断とお見積りは無料で、24時間365日ご相談を受け付けています。

異音や警告音が気になる場合は、今すぐお問い合わせください

パソコン(PC)のビープ音が鳴る場合の対処法

ここでは、PCの電源投入時にビープ音が鳴る場合の代表的な対処法を紹介します。

ただし、ここから紹介する対処法には、ストレージまわりのチェックなど、手順を誤るとデータを失ってしまう可能性のある作業が含まれます。特に、ビープ音の原因が特定できないまま自己判断で作業を続けると、ハードウェアトラブルが悪化してしまうこともあります。

「失いたくないデータがある」「少しでも不安がある」という方は、むやみに操作を進めないことが重要です。状況によっては、メモリ・マザーボード・ストレージなど内部パーツで予期せぬ異常が発生している可能性もあり、音のパターンだけでは安全かどうか判断できないケースがあります。

当社では、24時間365日、初期診断とご相談を無料で受け付けています。

電源完全オフ&放電して再起動

まずは電源関連のトラブルを除外するために、PCを完全にシャットダウンして放電処理を行いましょう。

- PCの電源を切り、電源ケーブルや周辺機器をすべて外す

- 電源ボタンを10秒ほど長押しして内部の電荷を放出

- 数分待ってから電源ケーブルを接続し直し、起動する

メモリ・グラフィックカードの抜き差し確認

内部パーツの接触不良が原因のことが多いため、メモリやグラボの抜き差しと端子の清掃を行いましょう。

- PCの電源を切り、電源ケーブルを外す

- メモリをスロットから一旦取り外し、端子部分をエアダスターなどで清掃

- グラフィックカードも同様に抜き差しして再接続

- 再度電源を入れ、ビープ音が解消されたか確認

BIOSを初期化/CMOSクリア

BIOSの設定が不正だった場合、初期化することで改善される場合があります。

- PCの電源を切り、電源ケーブルを抜く

- マザーボード上のCMOSバッテリ(ボタン電池)を取り外す

- 5〜10分後、元の位置に戻して再接続

- 電源を入れて起動を確認

冷却ファン・ホコリの清掃

冷却機能の不全により過熱状態に陥ると、ビープ音の発生につながる場合があります。

- PCケースを開き、CPUファン・ケースファンを目視確認

- ホコリが溜まっている場合はエアダスターで吹き飛ばす

- ファンの回転に異常がないか手で軽く回して確認

- 清掃後、ケースを閉じて再起動

メーカー・マザーボードのビープコード照合

BIOSごとにビープ音の意味は異なるため、PCまたはマザーボードのマニュアルを確認しましょう。

- ビープ音の回数や長さを記録する

- マザーボードの説明書やメーカーサイトで該当コードを確認

- 該当するエラー内容に応じたパーツを調査・交換

- 原因特定が難しい場合はデータ消失を避けるため、専門業者に相談する

専門業者に相談する

上記の対処を試しても解決しない場合や、異音・焦げ臭・電源不良などの症状がある場合は、無理に通電せず、デジタルデータリカバリーまでご相談ください。

当社は50万件以上の相談実績(※1)と、一部復旧を含む復旧件数割合92.6%(※2)の高い成果を持つデータ復旧専門業者です。 初期相談・診断は無料で、24時間365日対応していますので、不安を感じた時点でお気軽にご相談ください。

※1 期間:2011年1月以降

※2 2025年9月実績。一部復旧:完全復旧に至らなかったが、一部復旧できた場合。完全復旧:復旧希望データを100%復旧できた場合

法人向けデータ復旧サービスをお探しの方へ

法人のお客様では、社内サーバやRAID構成のストレージ、業務用PCや外付けHDDといった社内のデータ環境でトラブルが起きると、単なるデータ損失だけでなく、業務停止や情報漏えいリスクにつながるおそれがあります。

「自分で試してよいのか」「どのタイミングで専門業者に相談すべきか」判断に迷われる法人ご担当者様も少なくありません。当社では、法人専任のアドバイザーが状況を伺い、最適な復旧プランをご案内します。

サーバやNASなど機器を社外に持ち出せない場合は、専門エンジニアによる出張訪問での診断・復旧にも対応しています。セキュリティ体制や復旧事例、よくある質問は、以下の法人向け専用ページにまとめています。業務データの復旧でお困りの際は、こちらもあわせてご覧ください。

自力で対応できない場合はデータ復旧の専門業者に相談する

自力で対応できない場合や、機器が物理的に破損している場合、個人での修復は困難です。重要なデータが含まれている場合、データ復旧専門業者に依頼するのが最も安全です。

データ復旧業者では、問題の根本原因を特定し、安全にデータを回復する最善の方法を提案できます。デジタルデータリカバリーでは、相談から初期診断まで24時間365日体制で無料でご案内しています。まずは復旧専門のアドバイザーへ相談することをおすすめします。

デジタルデータリカバリーの強み

デジタルデータリカバリーは「データ復旧専門業者17年連続データ復旧国内売上No.1」(※1)の実績を持つデータ復旧業者です。

データ復旧の技術力として、一部復旧を含む復旧件数割合92.6%(※2)を誇っています。

他社で「復旧不可能」と判断された機器を、当社が復旧に成功した事例は数えきれません。実際に、他社復旧不可相談件数でも8,000件超 (算出期間:2016年6月1日~) を超えています。

これこそが“データ復旧の最後の砦”と呼ばれる理由です。どんな状態でも、諦める前にまずはご相談ください。最善を尽くしてデータを取り戻します。

※1:データ復旧専門業者とは、自社及び関連会社の製品以外の製品のみを対象に保守及び修理等サービスのうちデータ復旧サービスを提供し、その売上が総売上の50%以上を占める企業のこと。第三者機関による、データ復旧サービスでの売上の調査結果に基づく(算出期間:2007年~2023年)

※2:2025年9月実績。一部復旧:完全復旧に至らなかったが、一部復旧できた場合。完全復旧:復旧希望データを100%復旧できた場合

相談から初期診断まで無料で対応可能

初期診断とは、機器に発生した障害の原因を正確に特定し、復旧の可否や復旧方法を確認する工程です。デジタルデータリカバリーでは、経験豊富な技術者が「初期診断」を行い、内部の部品にダメージを与えることなく問題を見つけます。

データ障害のパターン15,000種類以上もありますが、「ご相談件数50万件超」(算出期間:2011年1月1日~)を持つ当社は、それぞれの障害原因をデータベースから即座に情報を引き出し、原因を正確に特定できる体制を整えています。

よくある質問

いえ、かかりません。当社では初期診断を無料で実施しています。お客様の機器に初期診断を行って初めて正確なデータ復旧の費用がわかりますので、故障状況を確認しお見積りをご提示するまで費用は頂いておりません。

※ご郵送で機器をお預けいただいたお客様のうち、チェック後にデータ復旧を実施しない場合のみ機器の返送費用をご負担頂いておりますのでご了承ください。

機器の状態によって故障の程度が異なりますので、復旧完了までにいただくお時間はお客様の機器お状態によって変動いたします。

弊社は、復旧完了までのスピードも強みの1つで、最短即日復旧・ご依頼の約8割を48時間以内に復旧完了などの実績が多数ございます。ご要望に合わせて柔軟に対応させていただきますので、ぜひご相談ください。

営業時間は以下の通りになっております。

365日24時間、年中無休でお電話でのご相談・復旧作業・ご納品・アフターサービスを行っています。お困りの際は是非ご相談ください。

電話受付:0:00~24:00 (24時間対応)

電話番号:0800-333-6302

来社受付:9:30~21:00

復旧できる可能性がございます。

弊社では他社で復旧不可となった機器から、データ復旧に成功した実績が多数ございます。 他社大手パソコンメーカーや同業他社とのパートナー提携により、パートナー側で直せない案件を数多くご依頼いただいており、様々な症例に対する経験を積んでおりますのでまずはご相談ください。

この記事を書いた人

デジタルデータリカバリー データ復旧エンジニア

累計ご相談件数50万件以上のデータ復旧サービス「デジタルデータリカバリー」において20年以上データ復旧を行う専門チーム。

HDD、SSD、NAS、USBメモリ、SDカード、スマートフォンなど、あらゆる機器からデータを取り出す国内トップクラスのエンジニアが在籍。その技術力は各方面で高く評価されており、在京キー局による取材実績も多数。2021年に東京都から復旧技術に関する経営革新優秀賞を受賞。